7月1日,“让党旗永远飘扬——山东省庆祝中国共产党成立100周年主题展”将在山东博物馆正式开展,其中将展示全国首位“时代楷模”“人民楷模”朱彦夫的照片、事迹和小说手稿等资料。在开展前夕,朱彦夫的女儿朱向华来到山东博物馆。

朱彦夫14岁参军入伍,在抗美援朝战场上失去了四肢和左眼。1957年,他主动放弃荣军休养所的特护待遇,回到家乡担任村党支部书记长达25年,带领群众劈山造田,把荒山秃岭变成了绿水青山。

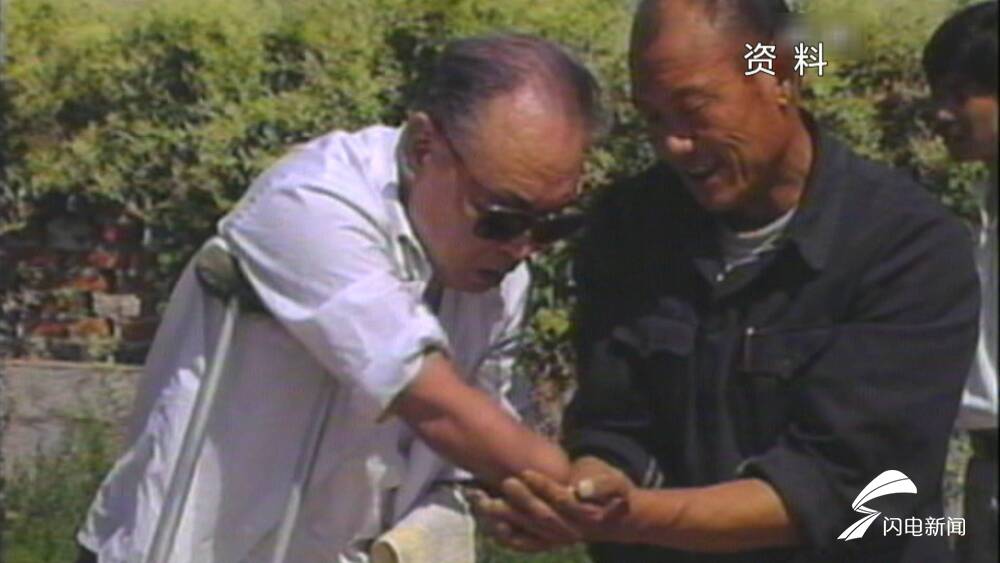

在朱彦夫的照片前,朱向华讲述起父亲的经历,不禁潸然泪下。她告诉闪电新闻记者,父亲伤残的时候才17岁,个子还没长够。回乡后,他不知打碎了多少个碗才学会吃饭。后来又开始学习适应假肢,一年多的时间摔了上百次,摔得浑身都是伤。“到了打井的时候,他非要亲自去看看,腿就磨破了,因为他的假肢全是铁的,并且又很重,磨破了以后,血水和汗水一凝结,假肢就卸不下来了,一卸就很疼。我母亲看着都掉泪,她说你不要命了?但我父亲还是不听,说他虽然残废那么重,但是他就想干够一个人的工作量,做啥都要做到最好。村里种庄稼,别人和他汇报,他也还是不放心,要亲自看看粮食的种子埋得有多深。”朱向华说道。

25年间,朱彦夫在带领乡亲致富的过程中,事事亲历亲为,他坚信共产党员只要活着就要做点事情,只要有精神就不能倒下。村里的老人得了重病,朱彦夫也会让妻子把自己的抚恤金送过去。朱向华结婚时,父亲送了她一本自传体长篇小说《极限人生》。她说,这是一种精神财富,“比给我们经济上的嫁妆要好得多。”

受到朱彦夫的影响,家里的后辈们学习、工作都很努力,几个孩子中有博士后,有清华大学毕业的研究生,还有的正在讲述爷爷的故事,用朱彦夫始终不渝的党员初心和顽强拼搏的精神来鼓舞更多的人。

“用我父亲的话来说,他就是想用他微弱的光温来温暖这块土地,这就是他的初心。”朱向华对闪电新闻记者说道。